Hier findest du eine Einführung zur Tiefengeothermie. Unsere Beurteilung zum aktuellen Vorhaben in der Gemeinde Rheinauen haben wir auf einer weiteren Seite veröffentlicht.

Grundsätzlich spielt Geothermie als zukunftsfähige Energie eine immer größere Rolle. Die Tiefengeothermie wird immer besser erforscht und entwickelt. An geeigneten Standorten, wie zum Beispiel im Oberrheingraben, sind die Bedingungen für eine sichere und erfolgreiche Förderung von Tiefenerdwärme ideal.

Was ist Tiefengeothermie?

Unter Tiefengeothermie versteht man die Nutzung von geothermischen Lagerstätten unterhalb von 400 m unter der Erdoberfläche mit dem Ziel der Gewinnung von Wärme und Strom.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Haupttypen:

Hydrothermale Geothermie

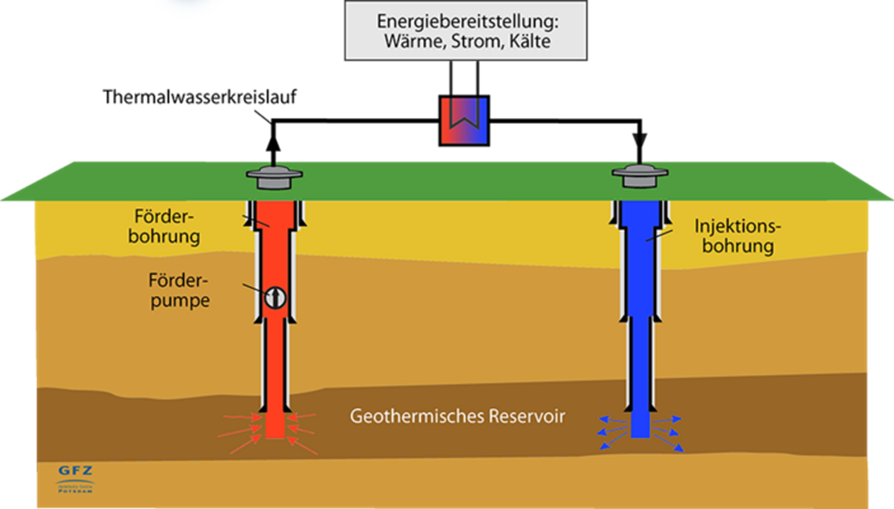

- Sole wird in der Tiefe aus einem natürlichen Reservoir entnommen und mit einer Pumpe an die Oberfläche gefördert. An der Oberfläche wird die Wärme an sekundäre Systeme übertragen und gegebenenfalls Lithiumchlorid adsorbiert. Danach wird die abgekühlte Sole über eine weitere Bohrung wieder in das Reservoir zurückgeführt.

- Verwendung bei Fernwärme (z. B. München-Riem, Erding) und Stromerzeugung (z. B. Grünwald).

- Typische Technik: Dubletten-System (eine Förder- und eine Injektionsbohrung).

- Voraussetzung: wasserführende Gesteinsschicht mit guter Durchlässigkeit.

Petrothermale Geothermie

- Mit Flüssigkeit wird im Fels unter hohem Druck ein durchgängiges System von Rissen zwischen den 2 Bohrungen erzeugt. Wasser durchströmt dieses Risssystem und nimmt dabei die Wärme des Felsgesteins auf, die an der Oberfläche an sekundäre Systeme übertragen wird.

- Nutzt heißes, trockenes Gestein ohne natürliches Wasser.

- Wärme wird durch hydraulische oder chemische Stimulation gewonnen.

- Beispielprojekte: Soultz-sous-Forêts (Frankreich) und Bad Urach (Deutschland).

- Begriff: „Enhanced Geothermal System“ (EGS)

Das System der tiefen Erdwärmesonde besteht aus einer einzelnen Bohrung in Tiefen von über 400 bis zu mehreren 1.000 Metern. Im einfachsten Fall wird ein koaxiales Rohr eingebaut. Der Vorteil gegenüber offenen Systemen liegt darin, dass aufgrund des geschlossenen Kreislaufs kein Kontakt zum Grundwasser besteht und somit kein Stoffaustausch mit dem Untergrund stattfinden kann.

Quelle: GFZ

Wo befinden sich die deutschen Tiefengeothermie-Kraftwerke?

Die aktiven Tiefengeothermie-Kraftwerke in Deutschland verteilen sich vor allem auf drei geologisch besonders geeignete Regionen:

Bayrisches Molassebecken (Süddeutschland)

Diese Region ist das Zentrum der Tiefengeothermie in Deutschland – hier befinden sich bisher die meisten Kraftwerke.

- Dürrnhaar

- Kirchstockach

- Kirchweidach

- Traunreut

- Holzkirchen

- Sauerlach

- Laufzorn (Oberhaching)

- Taufkirchen

- Unterhaching

Oberrheingraben (Südwestdeutschland)

- Landau in der Pfalz

- Insheim

- Bruchsal

Norddeutsches Becken

- Waren (Müritz)

- Neustadt-Glewe (nicht mehr aktiv, aber historisch relevant)

Eine interaktive Liste der Standorte findet sich auf Wikipedia.

Was sind die Vorteile von Geothermie?

- Klimafreundlichkeit: Geothermie ist eine klimafreundliche Energiequelle mit minimalen CO₂-Emissionen im Vergleich zu fossilen Brennstoffen. Im Gegensatz zu anderen erneuerbaren Energien benötigen Geothermie-Anlagen kaum Fläche.

- Zuverlässigkeit: Geothermie ist rund um die Uhr und unabhängig von Wetterbedingungen verfügbar. Damit ist sie ideal zur Grundlastversorgung geeignet und ergänzt perfekt die volatilere Energieversorgung aus Windkraft und Sonne. Geothermische Systeme haben eine lange Lebensdauer und erfordern nur minimale Wartung.

- Langfristige Kosteneffizienz: Die Initialkosten bei der Errichtung einer Geothermieanlage sind zwar hoch, langfristig überwiegen die wirtschaftlichen Vorteile jedoch aufgrund reduzierter Betriebskosten und stabiler Energiepreise.

- Regionale wirtschaftliche Entwicklung: Geothermieprojekte schaffen Arbeitsplätze und generieren Steuereinnahmen.

Was sind die Nachteile von Geothermie?

- Hohe Anfangsinvestitionen: Die Installation von geothermischen Anlagen erfordert erhebliche Anfangsinvestitionen, insbesondere für Bohrungen und spezialisierte Ausrüstungen.

- Standortabhängigkeit: Eine Geothermieanlage kann nicht überall gebaut werden, sondern nur dort, wo nach umfangreichen Voruntersuchungen geeignete Bedingungen festgestellt werden (Durchlässigkeit des Untergrunds, Temperatur in der Tiefe etc.).

- Potenzielle seismische Risiken: Tiefe geothermische Bohrungen und die Injektion von Flüssigkeiten können mikroseismische Aktivitäten auslösen, die sorgfältig überwacht und gemanagt werden müssen

Wie sicher ist Geothermie? (Beispiel: Bruchsal)

Tiefengeothermie mit der hydrothermalen Methode nutzt heißes Wasser aus tiefen geologischen Schichten, um Energie zu gewinnen. Die EnBW-Anlage in Bruchsal wird seit 2009 permanent von externen Dienstleistern überwacht. In dieser Zeit wurden keinerlei auf die Geothermie zurückführbaren seismische Aktivitäten gemessen. Beschwerden von Anwohnern gab es ebenfalls keine. Eine sorgfältige Standortwahl und Überwachung ist entscheidend.

Warum kommt es heute deutlich seltener zu Erdbeben?

Die Minimierung der Risiken erfolgte durch mehrere technische und geologische Verbesserungen:

Verbesserte Technik und Überwachung

- Sanftere Injektion: Früher wurde Wasser oft zu schnell oder mit zu hohem Druck in den Untergrund gepresst. Heute erfolgt die Injektion langsamer und kontrollierter, um Druckspitzen zu vermeiden.

- Seismisches Monitoring: Moderne Anlagen sind mit hochsensiblen Sensoren ausgestattet, die Mikroerdbeben frühzeitig erkennen. Betreiber können dann sofort reagieren – z. B. durch Drosselung der Einspeisung.

- Adaptive Steuerung: Viele Systeme nutzen heute automatisierte Regelungen, die den Druck und die Fließrate dynamisch anpassen, um seismische Aktivität zu minimieren.

Erfahrungsbasierte Standortwahl

- Geologische Modelle: Die Auswahl neuer Standorte basiert auf besseren 3D-Modellen des Untergrunds. Risikozonen wie Störungszonen werden gezielt gemieden oder besonders überwacht.

- Lernkurve aus Pilotprojekten: Frühere Projekte – etwa in Landau oder Basel – haben gezeigt, welche geologischen Bedingungen kritisch sind. Diese Erkenntnisse fließen heute in die Planung ein.

Strengere Vorschriften und Genehmigungen

- Erdbeben-Grenzwerte: Behörden legen heute klare Schwellenwerte für zulässige seismische Aktivität fest. Wird ein Grenzwert überschritten, muss die Anlage pausieren oder angepasst werden.

- Transparenzpflichten: Betreiber müssen seismische Daten öffentlich machen und regelmäßig Berichte liefern – das erhöht die Sicherheit und das Vertrauen der Bevölkerung.

Wie wirtschaftlich sind Geothermieanlagen?

Investitionskosten: Die Anfangsinvestitionen für Geothermieanlagen sind relativ hoch, insbesondere für die Erschließung und den Bau der Bohrungen. Große Geothermieprojekte erfordern Investitionen von etwa 2,0 bis 2,5 Milliarden Euro pro Gigawatt installierter Leistung.Diese Kosten können jedoch durch staatliche Förderungen und Subventionen gemindert werden.

Betriebskosten: Im Vergleich zu fossilen Kraftwerken sind die Betriebskosten von Geothermieanlagen relativ gering. Es fallen keine Brennstoffkosten an, und die Wartungskosten sind überschaubar. Zudem sind Geothermieanlagen in der Lage, kontinuierlich Energie zu liefern, was sie zu einer zuverlässigen Energiequelle macht.

Grundsätzlich gilt: Eine Kombination von Strom- und Wärmeerzeugung verbessert die Gesamtwirtschaftlichkeit. Ebenso verbessern technologische Fortschritte die Wirtschaftlichkeit.

Fazit

Da die Geothermie, im Gegensatz zu anderen erneuerbaren Energien, rund um die Uhr und bei jedem Wetter verfügbar ist, hat sie gegenüber Energie aus Wind und Sonne einen entscheidenden Vorteil, nämlich eine zuverlässige und von der Witterung unabhängige Verfügbarkeit. Da keine Treibhausgase freigesetzt werden, ist sie besonders emissionsarm und damit nachhaltig. Finanziell kann es eine sehr gute Investition sein.

Der Nachteil von Geothermie besteht insbesondere in den hohen Investitionskosten.

Die Kombination aus technischem Fortschritt, geologischer Vorsicht und regulatorischer Kontrolle hat dazu geführt, dass Tiefengeothermie heute sicherer und zuverlässiger betrieben wird – mit deutlich weniger seismischen Nebenwirkungen als früher.

Die Nutzung von Geothermie im Oberrheingraben gilt als ein zentraler Bestandteil der erneuerbaren Energien in unserer Region. Der Oberrheingraben bietet aufgrund seiner geologischen Beschaffenheit ideale Bedingungen für die Erforschung und Nutzung von geothermischer Energie.