Stand: September 2025

Nachfolgend findest du Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Speicher bei Stecker-PV-Anlagen / Balkonkraftwerken. Allgemeine Fragen zu Stecker-PV-Anlagen werden im anderen FAQ Beitrag geklärt.

Stecker-PV-Speicher

Abgesehen von den unterschiedlichen Akku-Technologien (üblicherweise verwenden die Speicher Lithium-Eisenphosphat-Akkus) gibt es mehrere Typen für unterschiedliche Einsatzzwecke:

Speicher mit integriertem Wechselrichter benötigen keinen zusätzlichen Wechselrichter zur Einspeisung ins Stromnetz. Dieser Speichertyp ist für neue Stecker-PV Anlagen interessant, da man eine Komponente einsparen kann. Speicher ohne Wechselrichter sind meist günstiger und die Komponenten einer bereits vorhandenen Stecker-PV Anlage können weiterverwendet werden.

Mobile Speicher sind meist durch Rollen transportabel gestaltet und können bspw. auch beim Campen verwendet werden. Sie besitzen üblicherweise einen oder mehrere Ausgänge, an die direkt Geräte angeschlossen werden können. Bei einem Stromausfall kann hierüber „Notstrom“ bezogen werden. Stationäre Speicher verfügen seltener über direkte Stromausgänge.

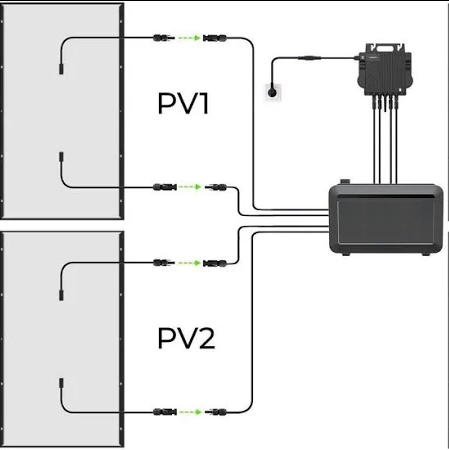

Ja, viele Speicher können einfach in eine bestehende Stecker-PV Anlage integriert werden. Dazu werden neben dem Speicher keine weiteren Komponenten benötigt. Der Speicher wird im Normalfall zwischen den Solar-Panels und dem Wechselrichter montiert. Anschließend läuft der Strom der Solar-Panels erst in den Speicher und dieser gibt den Strom bei Bedarf an den bestehenden Wechselrichter weiter.

Die Speicher sind in der Größe vergleichbar mit einer Autobatterie. Üblicherweise betragen die Maße ca. 50x25x25cm. Einige Speicher können durch Zusatzakkus erweitert werden. Meist sind diese stapelbar, sodass nur in der Höhe mehr Platz benötigt wird.

Ja, die Speicher sind dafür ausgelegt im Freien aufgestellt zu werden. Wie der Wechselrichter sind sie üblicherweise spritzwassergeschützt. Dennoch wirkt es sich auf die Lebensdauer des Speichers positiv aus, wenn die Möglichkeit besteht diesen innerhalb eines Raumes aufzustellen. Grund hierfür ist, dass starke Temperaturschwankungen die Akkuzellen schneller altern lassen können. Außerdem kann Frost den Speicher schädigen. Viele Speicher haben dazu zwar eine kleine Heizung integriert, aber auch diese verbraucht natürlich Strom.

Normalerweise wird nichts zusätzlich zum eigentlichen Speicher benötigt. Zur Verbrauchsoptimierung kann ein Energiemonitor zur Steuerung des Speichers verwendet werden. Siehe auch Eintrag „Wie wird die Abgabe des Speichers gesteuert?“.

Die Preise sind zwar in den letzten Jahren stark gefallen, aber je nach Ausstattung und Kapazität des Speichers starten die Preise ab 350€ (Stand 09/2025).

Üblicherweise gibt es zu den Speichern eine Smartphone-App über die sich der Speicher steuern lässt. Darüber kann beispielsweise die vom Speicher abgegebene Leistung geregelt werden. Die Regelung der Leistung ist wichtig, damit nur so viel Strom abgegeben wird, wie aktuell verbraucht wird. Um hier auf genaue Leistungswerte zu kommen, ist es bei den meisten Speichern möglich mit nachrüstbaren Energiemonitoren am Stromzähler den aktuellen Strombedarf zu bestimmen und durch den Speicher auszugleichen. Die Installation ist je nach Hersteller für Laien möglich, ggfs. ist aber der Einsatz eines Elektrikers notwendig.

Die Frage ist nicht leicht zu beantworten und hängt von einigen Faktoren ab. Falls es einzig um die Freude an der Technik oder den Umweltschutzaspekt geht, dann lohnt sich die Investition auf jeden Fall. Bezogen auf die Wirtschaftlichkeit soll die folgende Beispielrechnung eine Einschätzung liefern.

Ausgangspunkt ist eine hypothetische Stecker-PV Anlage bestehend aus 2 Solar-Panels und einem Wechselrichter. Die Anlage hat an 365 Tagen 700 kWh produziert, von denen 200 kWh ins öffentliche Stromnetz eingespeist wurden, da der Strom nicht direkt verbraucht werden konnte. Der Strompreis wird mit 30 Cent pro kWh angenommen.

Wenn nun angenommen wird, dass die überschüssigen 200 kWh komplett über den Speicher gesichert und bei Bedarf verbraucht würden, ergäben sich nur etwa 65€ Ersparnis pro Jahr. Bei einem günstigen Speicher für 350€ beträgt die Amortisationszeit also 5,5 Jahre. Je nach Hersteller ist dieser Zeitpunkt dann bereits außerhalb der Garantiezeit des Speichers.

In der Realität gibt es bei der Rechnung allerdings ein Problem. Wird an einem sonnigen Tag mehr Strom durch die Stecker-PV Anlage produziert als der Speicher aufnehmen kann, wird dieser weiterhin in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Dies verringert den verfügbaren Wert von 200 kWh. Ein größerer Speicher würde hierbei zwar helfen, ist aber auch wieder teurer. Realistisch ist dadurch eher ein Wert im Bereich von 100-150 kWh mit entsprechend kleinerer Ersparnis.

Bei einer typischen Stecker-PV Anlage mit 2 Solar-Panels ist die Wirtschaftlichkeit meist nicht gegeben. Dies ändert sich allerdings, wenn genügend Platz vorhanden ist, um mehr Panels bis zur aktuell gesetzlich gültigen Grenze von insgesamt 2000 Watt Panel-Leistung aufstellen zu können. Mit diesem Vollausbau sind 1500 kWh im Jahr realistisch, von denen etwa die Hälfte direkt verbraucht werden können. Der überschüssige Strom ermöglicht mit einem Speicher eine Einsparung um 200€. In dieser Größenordnung wird ein Speicher wirtschaftlich.

Unser Rat bei kleinen Stecker-PV Anlagen ist daher erst einmal keinen Speicher zu kaufen, sondern 365 Tage abzuwarten, um an die nötigen Werte für die oben vorgestellte Rechnung zu gelangen und die Amortisationszeit zu überschlagen. Auch kann der Stecker-Solar-Simulator der HTW Berlin für eine Überschlagrechnung genutzt werden.

Ja, auch ein Speicher muss im Marktstammdatenregister angemeldet werden. Seit 2024 ist die Anmeldung allerdings genauso leicht und schnell erledigt wie bei einer Stecker-PV Anlage.

Wie viel Energie ein Speicher aufnehmen kann, hängt vom verwendeten Modell ab. Die meisten Speichergrößen starten bei 1500-2000Wh. Viele Speicher des gleichen Herstellers lassen sich miteinander koppeln, sodass weitere Blöcke in der Größenordnung dazu addiert werden können.